Die volkstümliche Vorstellung von Wirtschaft wird von einem Denkfehler geprägt, der politische Fehlentscheidungen begünstigt, Wohlstand bremst und gesellschaftliche Konflikte verschärft. Obwohl dieses Denken seit Jahrhunderten widerlegt ist, prägt es bis heute das wirtschaftspolitische Weltbild breiter Bevölkerungsschichten.

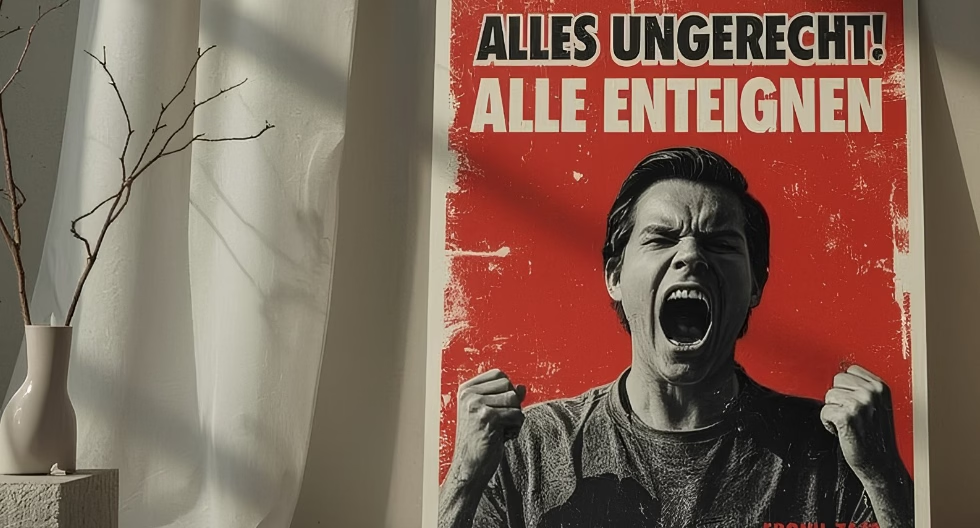

Erstaunlich ist dabei, wie ideologisch gegensätzliche Akteure in genau diesem Punkt übereinstimmen: Sowohl Donald Trump als auch die Fraktionsvorsitzende der Linken, Heidi Reichinnek, argumentieren implizit mit demselben Grundmuster. Fast jeder zweite Deutsche teilt diese Vorstellung ebenfalls.

Gemeint ist der sogenannte Nullsummenglaube – eine Denkweise, die wirtschaftlichen Erfolg grundsätzlich als Verdrängungsprozess interpretiert. Die Psychologen Patricia Andrews Fearon und Friedrich M. Götz haben dieses Weltbild empirisch untersucht. In einer Auswertung von neun wissenschaftlichen Studien aus sechs Ländern mit insgesamt rund 10.000 Teilnehmern zeigen sie, wie verbreitet und folgenreich dieses Denken ist.

Unter Nullsummenglauben verstehen sie eine mentale Vorstellung von Erfolg, bei der der Erfolg anderer automatisch als eigener Misserfolg wahrgenommen wird – und der eigene Misserfolg wiederum als Erfolg der anderen gilt. Entscheidend ist dabei nicht, ob eine Situation objektiv ein Nullsummenspiel ist. Menschen mit diesem Mindset interpretieren auch kooperative, wachstumsfähige Situationen als Verteilungskonflikte – und richten ihr wirtschaftliches und politisches Verhalten entsprechend aus.

Warum der Denkfehler plausibel wirkt

Das ist leicht zu verstehen, denn im Leben gibt es echte Nullsummenspiele. Sportliche Wettkämpfe sind ein klassisches Beispiel: Damit im Fußball eine Mannschaft gewinnt, muss die andere verlieren.

Die meisten wirtschaftlichen Interaktionen folgen jedoch einer völlig anderen Logik. Beim freiwilligen Austausch von Gütern – also beim Handel – profitieren beide Seiten, sonst käme der Austausch gar nicht zustande.

Genau hier setzt der Nullsummenglaube an. Fearon und Götz zeigen, dass Menschen mit einem ausgeprägten Nullsummen-Mindset auch solche Nicht-Nullsummen-Situationen systematisch als Verteilungskämpfe interpretieren, obwohl objektiv Wachstum und gegenseitiger Nutzen möglich wären.

Dieser Denkfehler bleibt nicht theoretisch. Wer die Welt als Nullsummenspiel wahrnimmt, richtet sein Verhalten danach aus: Er befürwortet Abschottung, Protektionismus und Umverteilung, statt Kooperation, Spezialisierung und Wachstum zuzulassen. Eine protektionistische Wirtschaftspolitik ist daher keine rationale Reaktion auf Knappheit, sondern die logische Folge eines falschen Weltbildes.

Reicher Mann und armer Mann

Der Nullsummenglaube bildet das ideologische Fundament des Antikapitalismus. In dieser Sichtweise ist Reichtum kein Ergebnis von Wertschöpfung, sondern das Resultat von Aneignung.

Klassisch formuliert hat dieses Denken Bertolt Brecht in seinem Gedicht „Alfabet“:

„Reicher Mann und armer Mann

standen da und sah’n sich an,

und der Arme sagte bleich:

Wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich.“

Genau so stellen sich Antikapitalisten das Wirtschaftsleben vor. Der Wohlstand der einen gilt als unmittelbare Ursache für die Armut der anderen. Reichtum erscheint nicht als etwas, das entsteht, sondern als etwas, das genommen wird.

Aus dieser Perspektive folgt logisch die Forderung nach Umverteilung. Wenn Wohlstand als fix gedacht wird, kann Gerechtigkeit nur darin bestehen, ihn anders zu verteilen. Dass wirtschaftliches Wachstum neue Werte schafft und damit Gewinner hervorbringen kann, ohne Verlierer zu erzeugen, passt nicht in dieses moralische Deutungsmuster.

Historisch einmaliger Rückgang der Armut

Der Nullsummenglaube lässt sich allein mit dem Blick auf die historische Realität widerlegen. Vor dem Aufkommen kapitalistischer Wirtschaftsformen lebte der überwiegende Teil der Weltbevölkerung in extremer Armut. Im Jahr 1820 lag die Quote bei rund 90 Prozent.

Heute ist sie auf etwa 10 Prozent gesunken. Dass dieser Wert nicht noch niedriger ausfällt, liegt nicht an einer realen Verschlechterung der Lebensverhältnisse, sondern an einer methodischen Anpassung: Die Weltbank hat die internationale Armutsgrenze in den vergangenen Jahren angehoben, um sie besser an aktuelle Preis- und Konsumdaten anzupassen.

Dadurch gelten Menschen als „extrem arm“, die nach der früheren Definition bereits oberhalb der Schwelle lagen. Der langfristige Trend bleibt davon unberührt – er wird statistisch gebremst, nicht real umgekehrt.

Entscheidend ist jedoch nicht nur der massive Rückgang der Armut, sondern seine zeitliche Koinzidenz mit dem Anstieg des Reichtums. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Milliardäre weltweit stark gestiegen, während gleichzeitig Hunderte Millionen Menschen der extremen Armut entkommen sind.

Diese Entwicklung widerspricht der Nullsummenlogik fundamental. Wenn Wohlstand tatsächlich nur umverteilt würde, müssten mehr Reiche zwangsläufig mehr Arme bedeuten. Die historische Evidenz zeigt das Gegenteil: Der wirtschaftliche „Kuchen“ ist gewachsen – und zwar in einem Ausmaß, das in vormodernen Gesellschaften undenkbar war.

Beispiel China

Kaum ein Land widerlegt die Nullsummenlogik so eindrucksvoll wie China. Zwischen 1958 und 1962 verhungerten dort rund 45 Millionen Menschen als Folge des größten sozialistischen Wirtschaftsversuchs der Geschichte, des „Großen Sprungs nach vorn“ unter Mao Zedong.

Noch 1981, wenige Jahre nach Maos Tod, lebten rund 88 Prozent der chinesischen Bevölkerung in extremer Armut. Der entscheidende Wendepunkt kam nicht durch Umverteilung, sondern durch den Bruch mit der Planwirtschaft. Anfang der 1980er Jahre leitete Deng Xiaoping marktwirtschaftliche Reformen ein, öffnete das Land schrittweise für private Initiative, Eigentum und Handel.

Das Ergebnis ist historisch beispiellos. Heute liegt der Anteil der extrem Armen in China unter einem Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre von null auf über 500 gestiegen.

Genau diese Gleichzeitigkeit ist mit der Nullsummenlogik nicht erklärbar. Wenn Reichtum nur auf Kosten anderer entstünde, hätte der Aufstieg einer vermögenden Elite zwangsläufig neue Armut erzeugen müssen. Stattdessen geschah das Gegenteil: Mit wachsender wirtschaftlicher Freiheit wuchs der Wohlstand insgesamt – und Armut verschwand in einem Tempo, das in der Menschheitsgeschichte einzigartig ist.

Geht Reichtum nur auf Kosten anderer?

Auch die Vorstellung vom Handel als Nullsummenspiel ist falsch. Bereits im 18. Jahrhundert erkannte der schottische Ökonom Adam Smith, dass freiwilliger Austausch keinen bestehenden Wohlstand verschiebt, sondern neuen schafft. Der entscheidende Mechanismus ist Spezialisierung und Arbeitsteilung: Wenn sich Menschen, Unternehmen oder Länder auf das konzentrieren, was sie relativ am besten können, steigt die Gesamtproduktion. Handel ist dann kein Kampf um einen fixen Kuchen, sondern ein Prozess, bei dem der Kuchen größer wird.

Diese Einsicht wurde vom Ökonomen David Ricardo weiterentwickelt und präzisiert. Mit seiner Theorie der komparativen Vorteile zeigte er, dass Handel selbst dann sinnvoll ist, wenn ein Land in allen Bereichen weniger effizient ist als ein anderes. Entscheidend ist nicht die absolute Leistungsfähigkeit, sondern der relative Vergleich zwischen verschiedenen Tätigkeiten.

Ein einfaches Praxisbeispiel verdeutlicht das Prinzip: Angenommen, Land A kann sowohl Autos als auch Textilien effizienter herstellen als Land B. Trotzdem lohnt sich Handel. Wenn Land A bei Autos besonders produktiv ist, bei Textilien aber nur leicht überlegen, während Land B bei Textilien zwar schlechter ist, aber deutlich weniger ineffizient als bei Autos, dann ist es für beide sinnvoll, sich zu spezialisieren. Land A konzentriert sich auf Autos, Land B auf Textilien. Durch den anschließenden Handel verfügen beide Länder über mehr Autos und mehr Textilien, als wenn jedes versucht hätte, alles selbst zu produzieren.

Genau hier liegt der Kern der komparativen Vorteile. Ein Land muss nicht gut in etwas sein, um vom Handel zu profitieren. Es reicht, dass es sich auf jene Tätigkeiten spezialisiert, bei denen sein Nachteil im Vergleich zu anderen Möglichkeiten am geringsten ist. Ressourcen werden dadurch produktiver eingesetzt, die insgesamt verfügbare Gütermenge wächst, und es entsteht zusätzlicher Wohlstand.

Handel vergrößert damit den wirtschaftlichen „Kuchen“, statt ihn nur anders zu verteilen. Die Nullsummenlogik – wonach der Gewinn der einen zwangsläufig den Verlust der anderen bedeutet – ist mit dieser Realität nicht vereinbar. Wertschöpfung entsteht nicht durch Verdrängung, sondern durch Kooperation.

Die Wurzeln des Nullsummenglaubens – warum er so plausibel wirkt

Die Psychologen Fearon und Götz beschreiben den Nullsummenglauben als ein generalisiertes Glaubenssystem, das nicht auf die Wirtschaft beschränkt ist, dort jedoch besonders schädliche Folgen entfaltet. In seiner Grundform beschreibt ein Nullsummenspiel eine Situation, in der der Gewinn des einen zwangsläufig den Verlust eines anderen bedeutet. Der Gesamtwert bleibt konstant.

Wirtschaftliches Wachstum folgt jedoch meist einer anderen Logik. In sogenannten Nicht-Nullsummenspielen ist die Gesamtmenge nicht fix. Durch Innovation, Arbeitsteilung und Handel kann zusätzlicher Wert entstehen, sodass mehrere Parteien gleichzeitig profitieren können. Genau diese Unterscheidung geht im Nullsummenglauben verloren.

Stellen wir uns eine kleine Dorfgemeinschaft vor. Es gibt nur eine begrenzte Menge an Land, Nahrung und Werkzeugen. Wenn einer mehr bekommt, bleibt für die anderen zwangsläufig weniger übrig. In einer solchen Welt ist es logisch, misstrauisch zu sein. Reichtum entsteht dort meist nicht durch neue Ideen, sondern durch Macht, Gewalt oder Betrug. Wer mehr hat, hat es oft auf Kosten anderer.

Genau aus solchen Lebensbedingungen stammt der Nullsummenglaube. Über Jahrtausende war Wachstum kaum sichtbar. Technischer Fortschritt verlief so langsam, dass ein einzelner Mensch ihn im Laufe seines Lebens kaum wahrnehmen konnte. Die Welt wirkte wie ein geschlossener Raum mit festen Grenzen. Unter diesen Umständen war es rational, wirtschaftliche Vorteile als Verdrängung zu interpretieren.

Das Problem ist: Diese Denkweise wurde ins 21. Jahrhundert mitgenommen.

In einer modernen Marktwirtschaft funktioniert Wirtschaft jedoch grundlegend anders. Wohlstand entsteht nicht primär durch Umverteilung, sondern durch Produktivität, Arbeitsteilung, Innovation und Handel. Wenn jemand ein besseres Produkt entwickelt, effizienter arbeitet oder neue Bedürfnisse befriedigt, entsteht zusätzlicher Wert. Der Kuchen wird größer. Niemand muss dadurch ärmer werden.

Trotzdem denken viele Menschen weiterhin so, als lebten sie in der alten Dorfgemeinschaft. Jeder Zugewinn wirkt verdächtig. Jeder Reiche erscheint als jemand, der anderen etwas weggenommen haben muss. Wachstum wird nicht als reale Möglichkeit wahrgenommen, sondern als rhetorischer Trick.

Der Ökonom Paul H. Rubin beschreibt dieses Denken als „folk economics“ – als volkstümliche Alltagsökonomie. In ihr geht es fast ausschließlich um Verteilung: Wer hat zu viel? Wer bekommt zu wenig? Wie muss umverteilt werden? Die Frage, wie Wohlstand überhaupt entsteht, spielt kaum eine Rolle.

Genau hier liegt der Kern des Nullsummenglaubens. Wer Wirtschaft instinktiv als Verteilungskampf versteht, blendet Wertschöpfung aus. Alles dreht sich um Gerechtigkeit innerhalb eines als fix gedachten Kuchens. Dass dieser Kuchen wachsen kann, passt nicht ins mentale Modell. Wachstum wirkt dann nicht wie eine Chance, sondern wie eine Bedrohung.

Und aus diesem Denkfehler entstehen politische Forderungen, Ängste und Ressentiments, die rational wirken – es aber nicht sind.

Warum Technik, Maschinen und KI Angst auslösen: der Glaube an „feste Arbeitsplätze“

In der volkstümlichen Vorstellung von Wirtschaft gelten Arbeitsplätze als feste Größe. Wenn einer einen Job bekommt, muss ein anderer ihn verlieren. Arbeit wird wie ein begrenztes Gut behandelt, ähnlich wie Land oder Geld in einer geschlossenen Gemeinschaft.

Genau aus diesem Denken heraus wird technischer Fortschritt als Bedrohung wahrgenommen. Maschinen, Automatisierung oder neue Technologien erscheinen nicht als Mittel zur Steigerung von Produktivität, sondern als Konkurrenten um eine angeblich feste Zahl von Arbeitsplätzen.

Diese Angst ist nicht neu. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts zerstörten sogenannte Maschinenstürmer Webstühle und andere Geräte, weil sie glaubten, die Maschinen nähmen ihnen die Arbeit weg. Die Logik dahinter war einfach: Wenn Maschinen mehr produzieren, braucht man weniger Menschen – also verlieren Menschen ihren Lebensunterhalt.

Dieselbe Logik begegnet uns heute erneut. Roboter, Software und Künstliche Intelligenz werden als Jobkiller wahrgenommen, nicht als Werkzeuge. Die Vorstellung dahinter ist stets dieselbe: Es gebe eine feste Menge an Arbeit, die nur anders verteilt werden könne.

Was dieses Denken übersieht, ist der entscheidende Punkt: Technischer Fortschritt vernichtet nicht Arbeit an sich, sondern verändert sie. Produktivitätsgewinne senken Kosten, ermöglichen neue Produkte, schaffen neue Bedürfnisse und eröffnen neue Tätigkeiten. Genau dadurch ist die Zahl der Arbeitsplätze historisch nicht geschrumpft, sondern gewachsen – trotz, und gerade wegen, immer leistungsfähigerer Maschinen.

Die Angst vor Technik ist daher keine rationale Reaktion auf reale Knappheit, sondern die konsequente Folge eines Nullsummenweltbildes. Wer Arbeit als fixen Kuchen begreift, muss jede Effizienzsteigerung fürchten. Wer Wachstum versteht, erkennt in ihr eine Voraussetzung für Wohlstand.

Unser Gehirn ist Wachstum nicht gewöhnt

Der Nullsummenglaube ist nicht nur ein politisches oder ideologisches Phänomen, sondern tief im menschlichen Denken verankert. Der Ökonom Paul H. Rubin erklärt ihn evolutionsbiologisch. Über hunderttausende Jahre lebten Menschen in einer Welt, in der es kaum wirtschaftliches Wachstum und nur sehr langsame technologische Veränderungen gab. Das Tempo des Fortschritts war so gering, dass ein einzelner Mensch ihn im Laufe seines Lebens kaum wahrnehmen konnte. Für das menschliche Gehirn wirkte die Welt daher stabil, begrenzt und weitgehend unveränderlich.

Auch die Arbeitsteilung war stark eingeschränkt. Sie beschränkte sich im Wesentlichen auf biologisch geprägte Rollen, insbesondere auf die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Kindern und Erwachsenen. Männer übernahmen typischerweise Jagd, Verteidigung und die Herstellung von Werkzeugen, während Frauen sammelten, Kinder versorgten und den Alltag organisierten. Darüber hinaus existierte kaum Spezialisierung im heutigen Sinne. Es gab keine ausgeprägten Berufe, keine komplexen Produktionsketten und keine systematische Arbeitsteilung zur Steigerung von Produktivität.

Handel spielte ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle. Er war kein dauerhaftes System zur Effizienzsteigerung, sondern meist ein gelegentliches Tauschen von Überschüssen – jemand hatte etwas im Überfluss, das ein anderer gerade benötigte. Wirtschaftlicher Fortschritt entstand dadurch kaum. Wachstum als bewusstes Ziel war praktisch unbekannt.

Unter diesen Bedingungen basierten Unterschiede im Wohlstand häufig tatsächlich darauf, dass der eine den anderen übervorteilte, ihm etwas wegnahm oder Macht ausübte. Wer mehr hatte, hatte es oft nicht durch Innovation oder Produktivität erlangt, sondern durch soziale Dominanz oder unfairen Tausch. In einer solchen Welt war Misstrauen rational. Es lohnte sich, sensibel auf Ungerechtigkeit und mögliche Ausbeutung zu reagieren.

Aus dieser Umwelt heraus entwickelte sich ein starkes menschliches Gespür für Fairness, Neid und Verteilung. Dieses mentale Modell war über Jahrtausende sinnvoll – und ist tief im menschlichen Gehirn verankert. Das Problem entsteht dort, wo dieses uralte Denkmuster unverändert auf moderne Marktwirtschaften übertragen wird. Unser Gehirn ist an eine Welt ohne Wachstum angepasst, während unsere Wirtschaft nach einer Logik des permanenten Wachstums funktioniert. Der daraus entstehende Widerspruch erklärt, warum wirtschaftlicher Fortschritt intuitiv oft als Bedrohung empfunden wird, obwohl er historisch der wichtigste Treiber von Wohlstand war.

Der Irrglaube von der Verteilung

In vorkapitalistischen Gesellschaften war es plausibel, Wohlstand als etwas Fixes zu betrachten, das nur umverteilt werden kann. Reichtum entstand dort selten durch produktive Wertschöpfung, sondern überwiegend durch Macht, Gewalt und politische Privilegien. Ein klassisches Beispiel dafür ist das feudale System des Mittelalters.

Lehensherren, Adel und Klerus eigneten sich den Großteil der wirtschaftlichen Erträge an, ohne selbst produktiv tätig zu sein. Bauern arbeiteten das Land, Handwerker produzierten Güter, doch ein erheblicher Teil der Erträge wurde in Form von Abgaben, Zehnten und Frondiensten abgeschöpft. Dieser Reichtum wurde nicht investiert, um neue Produktivität zu schaffen, sondern häufig für Kriege, Paläste, Hofstaaten oder Luxus verbraucht. Für die große Mehrheit der Bevölkerung bedeutete der Reichtum der Herrschenden ganz real: weniger Nahrung, weniger Sicherheit, weniger Freiheit.

In einer solchen Ordnung war Wohlstand tatsächlich ein Nullsummenspiel. Wenn der Lehensherr mehr hatte, blieb für die Untertanen weniger. Es gab kaum technologische Innovation, kaum Produktivitätsgewinne und kaum sozialen Aufstieg. Wer reich war, blieb reich; wer arm war, blieb arm. Reichtum der einen beruhte unmittelbar auf der Ausbeutung der anderen.

Dieses historische Erfahrungsmuster prägt das Denken bis heute. Wenn Wohlstand über Jahrhunderte hinweg als Ergebnis von Unterdrückung erlebt wurde, erscheint es logisch, ihn als etwas zu betrachten, das nur verteilt, nicht geschaffen werden kann. Der Nullsummenglaube war unter diesen Bedingungen kein Irrtum, sondern eine realistische Beschreibung der damaligen Verhältnisse.

Das marktwirtschaftliche System bricht genau mit dieser Logik. Wirtschaftliches Wachstum ermöglicht es erstmals, dass manche Menschen sehr reich werden, ohne dass andere dadurch ärmer werden müssen. Wohlstand entsteht nicht mehr primär durch Abschöpfung, sondern durch Ideen, Innovation und die Befriedigung von Bedürfnissen.

Ein modernes Beispiel dafür sind Brian Acton und Jan Koum, die WhatsApp entwickelten und 2014 für 19 Milliarden Dollar an Facebook verkauften. Milliarden Menschen profitieren heute von kostenloser Kommunikation. Die Gründer wurden extrem reich, ohne jemanden ärmer zu machen. Ungleichheit entstand, aber keine Verarmung.

Begriffe wie „Verteilungsgerechtigkeit“ verkennen diesen fundamentalen Unterschied. Sie übertragen Denkmodelle aus einer feudalen Welt der Abschöpfung auf eine marktwirtschaftliche Welt der Wertschöpfung. Der Ökonom Ludwig von Mises hat deshalb die Vorstellung einer Trennung von „Produktion“ und „Verteilung“ grundsätzlich zurückgewiesen. In einer Marktwirtschaft entstehen Güter nicht herrenlos, um anschließend verteilt zu werden. Sie entstehen von Beginn an als Eigentum. Wer sie verteilen will, muss sie zuvor konfiszieren.

Der entscheidende Punkt ist damit klar: Der Nullsummenglaube war historisch verständlich, weil Wohlstand lange Zeit tatsächlich auf Ausbeutung beruhte. In modernen Marktwirtschaften ist er jedoch ein Denkfehler. Wer Wirtschaft weiterhin durch die Brille von Lehensherren und Untertanen betrachtet, verkennt, wie Wohlstand heute entsteht – und warum er wachsen kann, ohne dass jemand dafür ärmer werden muss.

Warum Nullsummenglaube toxisch ist

Der Nullsummenglaube bleibt nicht folgenlos. Wer Wirtschaft als Verteilungskampf um einen fixen Kuchen begreift, übersieht systematisch, dass jede Umverteilung Rückwirkungen auf die Größe dieses Kuchens hat. Eingriffe erscheinen dann moralisch geboten, selbst wenn sie Investitionen bremsen, Leistungsanreize zerstören und Wachstum verhindern. Das Ergebnis ist paradox: Man verteilt immer engagierter – und hat am Ende immer weniger zu verteilen.

Oder, wie es Bodo Schäfer zugespitzt formuliert: Wenn man immer weiter umverteilt, hat am Ende niemand mehr etwas.

Dieses Denken ist nicht nur ökonomisch falsch, sondern gesellschaftlich toxisch. Es verlagert den Fokus weg von Wertschöpfung und hin zu Schuldzuweisungen. Statt zu fragen, wie Wohlstand entsteht, dominiert die Frage, wem etwas weggenommen werden kann. Wachstum wird nicht als Lösung wahrgenommen, sondern als Verdachtsmoment.

Dass diese Logik weit verbreitet ist, zeigt eine qualitative Studie des Soziologen Patrick Sachweh zu Deutungsmustern sozialer Ungleichheit in Deutschland. Viele Menschen verstehen Wirtschaft implizit als Nullsummenspiel. In ihrem mentalen Modell existiert nur eine begrenzte Zahl privilegierter Plätze oder eine feste Menge an Wohlstand. Wenn es einigen besser geht, muss es anderen zwangsläufig schlechter gehen.

Innerhalb dieses Weltbildes wird Ungleichheit automatisch als Ungerechtigkeit interpretiert. Der Erfolg einzelner gilt nicht als Ergebnis von Leistung, Innovation oder unternehmerischem Risiko, sondern als Beweis struktureller Benachteiligung anderer. Wer gewinnt, muss jemanden verdrängt haben. Reichtum erscheint nicht als Signal für Wertschöpfung, sondern als moralisches Problem.

Aus dieser Logik entsteht zwangsläufig Neid – allerdings ein Neid, der sich selbst als Tugend tarnt. Der Wunsch, dass es anderen schlechter geht, erscheint dann nicht als Missgunst, sondern als Einsatz für Gerechtigkeit. Genau das macht den Nullsummenglauben so gefährlich: Er moralisiert wirtschaftliche Zusammenhänge und vergiftet den gesellschaftlichen Diskurs.

Der toxische Kern dieses Denkens liegt darin, dass es Wohlstand systematisch angreift, während es vorgibt, Gerechtigkeit zu schaffen. Wer immer nur umverteilt, ohne die Bedingungen von Wertschöpfung zu schützen, zerstört am Ende genau das, was er verteilen will. Der Nullsummenglaube führt damit nicht zu mehr Fairness, sondern zu allgemeiner Verarmung – ökonomisch wie mental.

In Neid an der Weltspitze: Deutschland und Frankreich

Der Nullsummenglaube bildet den mentalen Nährboden für Neid und Ressentiments gegenüber Reichen. Wer davon ausgeht, dass der Wohlstand der einen zwangsläufig auf Kosten der anderen entsteht, muss Reichtum als Problem begreifen. Der Kampf gegen Armut erscheint dann logisch als Kampf gegen die Reichen – und Umverteilung als moralische Pflicht.

Dass dieser Zusammenhang kein theoretisches Konstrukt ist, zeigen internationale Umfragedaten. In einer Erhebung der Meinungsforschungsinstitute Allensbach und Ipsos MORI in 13 Ländern wurde untersucht, wie Menschen über Reichtum und Reiche denken. Dabei wurden mehrere Fragen verwendet, die als Indikatoren für Sozialneid gelten können. Neid wurde bewusst streng definiert: als der Wunsch, dass es Reichen deutlich schlechter gehen möge, selbst dann, wenn sich die eigene Situation dadurch nicht verbessert.

Das Ergebnis ist eindeutig. Der Sozialneid ist dort am stärksten ausgeprägt, wo der Nullsummenglaube besonders verbreitet ist. An der Spitze stehen Frankreich und Deutschland. In Ländern wie Polen, Japan oder Vietnam ist der Anteil der Neider dagegen deutlich geringer.

Diese Unterschiede sind kein Zufall. Gesellschaften, in denen wirtschaftlicher Erfolg reflexartig als Ergebnis von Ausbeutung interpretiert wird, erzeugen Misstrauen und Ressentiments. Wo Reichtum als moralisches Problem gilt, wird Neid sozial legitimiert. Der Nullsummenglaube verwandelt ein destruktives Gefühl in eine scheinbar gerechte Haltung.

Genau hier zeigt sich seine gesellschaftliche Sprengkraft. Neid wird nicht mehr als persönliches Empfinden wahrgenommen, sondern als politisches Argument. Der Wunsch nach Umverteilung speist sich dann nicht aus dem Ziel, Armut zu verringern, sondern aus dem Impuls, Reichtum zu bestrafen.

„Neidisch sind immer nur die anderen“ – Selbsttäuschung und Schuldzuweisung

Der Nullsummenglaube lässt sich empirisch klar messen. In internationalen Umfragen wurde den Befragten die Aussage vorgelegt: „Je mehr die Reichen haben, desto weniger bleibt für die Armen übrig.“

In Deutschland stimmte eine relative Mehrheit von 48 Prozent dieser Aussage zu, während 44 Prozent sie ablehnten. Deutschland gehört damit zu den Ländern, in denen der Nullsummenglaube besonders weit verbreitet ist.

Noch deutlicher wird das Bild im Ost-West-Vergleich. In Ostdeutschland bejahten fast 60 Prozent der Befragten die Aussage, nur 29 Prozent lehnten sie ab. In Westdeutschland fiel die Zustimmung deutlich geringer aus und lag klar unter dem ostdeutschen Wert. Der Nullsummenglaube ist dort weniger stark verankert.

Diese Unterschiede sind nicht bloß statistische Details, sondern haben politische und gesellschaftliche Konsequenzen. Menschen, die der Nullsummen-Aussage zustimmen, interpretieren wirtschaftliche Zusammenhänge grundsätzlich als Verdrängungsprozess. Reichtum erscheint ihnen nicht als Ergebnis von Wertschöpfung, sondern als Beweis dafür, dass anderen etwas weggenommen wurde.

Entsprechend ausgeprägt ist das Sündenbockdenken. 63 Prozent derjenigen, die dem Nullsummenglauben anhängen, sehen Reiche als Schuldige an den großen Krisen dieser Welt. Unter denjenigen, die die Nullsummen-Aussage ablehnen, sind es lediglich 36 Prozent.

Besonders deutlich zeigt sich der Zusammenhang beim Thema Neid. In Deutschland bejahten 84 Prozent der Sozialneider die Aussage „Je mehr die Reichen haben, desto weniger bleibt für die Armen übrig“. Nur 14 Prozent widersprachen ihr. Bei den Nicht-Neidern zeigte sich das umgekehrte Bild: Lediglich 28 Prozent stimmten zu, während 68 Prozent die Aussage ablehnten.

Der Mechanismus dahinter ist einfach. Wenn man glaubt, dass Reichtum nur durch Wegnahme entsteht, wird Neid logisch und rational. Der Wunsch, dass es anderen schlechter geht, erscheint dann nicht als Missgunst, sondern als Einsatz für Gerechtigkeit. Gleichzeitig wird Neid fast immer geleugnet. Kaum jemand bezeichnet sich selbst als neidisch. Stattdessen wird das Gefühl moralisch umetikettiert – etwa als Sorge um „soziale Gerechtigkeit“.

Der entscheidende Punkt ist daher nicht moralisch, sondern kognitiv. Sozialneid ist keine Charaktereigenschaft, sondern die konsequente Folge eines falschen ökonomischen Weltbildes. Wer Wirtschaft als Nullsummenspiel versteht, kann Reichtum kaum anders als ungerecht empfinden.

Was hat das mit den USA zu tun – Mentalität, Wachstum und geringeres politisches Risiko?

Der Nullsummenglaube erklärt nicht nur wirtschaftspolitische Irrtümer, sondern auch tiefgreifende kulturelle Unterschiede zwischen Gesellschaften. Besonders deutlich wird das im transatlantischen Vergleich. Wo wirtschaftlicher Erfolg reflexartig als Ergebnis von Ausbeutung interpretiert wird, entstehen Misstrauen, Neid und politische Blockaden. Wachstum gilt dort nicht als Chance, sondern als Bedrohung.

Wer erfolgreich ist, steht unter Rechtfertigungsdruck; wer scheitert, sucht Schuldige.

Die Vereinigten Staaten funktionieren – bei allen offensichtlichen Problemen – mental anders. Erfolg wird dort überwiegend als Ergebnis von Ideen, Risiko und persönlichem Einsatz verstanden, nicht automatisch als Beweis dafür, dass jemand anderem etwas weggenommen wurde.

Der gesellschaftliche Grundimpuls lautet weniger „Wer hat zu viel?“ und stärker „Wie kann ich selbst etwas aufbauen?“. Das reduziert Neid, erhöht die Akzeptanz von Ungleichheit und schafft ein kulturelles Umfeld, in dem Innovation nicht permanent politisch delegitimiert wird.

Dieser mentale Unterschied hat reale wirtschaftliche Folgen. Unternehmerische Dynamik, technologische Durchbrüche und Kapitalbildung entstehen in den USA regelmäßig schneller als in stark umverteilungsorientierten Gesellschaften. Nicht, weil Amerikaner moralisch überlegen wären, sondern weil der Nullsummenglaube dort weniger tief verankert ist.

Wo Erfolg nicht automatisch als moralisches Problem gilt, wird er auch nicht systematisch bekämpft. Für Investoren, Unternehmer und Leistungsträger ist das entscheidend. Weniger Neid bedeutet geringeres politisches Risiko. Weniger Ressentiment heißt höhere Planungssicherheit. Eine Kultur, die wirtschaftliche Prozesse als Nicht-Nullsummenspiel versteht, erzeugt stabilere Rahmenbedingungen als jede noch so gut gemeinte Umverteilungslogik.

Kurz gesagt: Amerika ist nicht frei von Problemen. Aber es ist weitgehend frei von der Vorstellung, dass Wohlstand zwangsläufig auf Kosten anderer entsteht.

Genau dieser mentale Unterschied erklärt, warum dort wirtschaftliche Dynamik, Innovationskraft und Kapitalbildung immer wieder neu entstehen – während andere Gesellschaften im Kampf um einen vermeintlich fixen Kuchen verharren.